不正会計の東芝が暴騰

今ホットな話題と言えば東芝です。

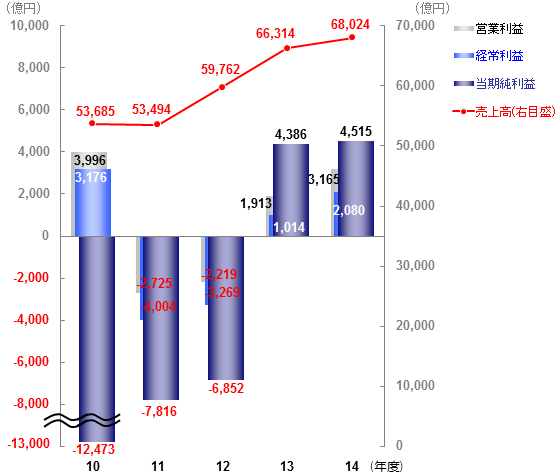

組織的に水増ししていた利益は合計1562億円です。会社が何社吹っ飛ぶくらいの金額でしょう。

ところが今日の発表を受けて、東芝の株価はストップ安どころか+6.13%の暴騰となりました!

よく見ると先週の金曜日にもかなり上昇していたことが分かりますね。

理由はこちらです。

東京証券取引所は内部管理に問題ある企業として投資家に注意喚起を促す「特設注意市場銘柄」に指定する見通しだ。

「特設注意市場銘柄」とは、有価証券報告書の虚偽記載など悪質な行為があったものの、調査の結果上場廃止にあたるほどではないと東証に認められた場合に指定されるものです。1年ごとに内部管理体制確認書を提出し、東証が問題なしと判断したら指定が解除されます。要するに「反省文を書いたら許してやる」という処分のことです。

なんと東芝が上場廃止をとりあえず免れたために、ほっとした投資家が群がってこんなに株価が上がってしまったのです。

ただし上場廃止の可能性がなくなったわけではありません。

今後東芝経営陣が刑事告発されたり、反省文に反省の余地が認められない場合は「監理銘柄」への転落もあり得ます。

ただ、上記記事で比較されているのが京王ズ・石山ゲートウェイという超がつくくらい真っ黒な企業なので、さすがにここまで転落しないのでは、という思いはあります。

2010年度以前から、東芝においては、コーポレートから映像事業を営むカンパニーないし子会社のCPや事業部門長、経理部長ら幹部に対し、社長月例等の会議において、予算上求められた損益や期中での損益改善要求(これらは東芝において「チャレンジ」と呼称されていた。)の達成が求められていた。

— あおうさぎ (@ao_usagi) 2015, 7月 20

今年は「チャレンジ」が流行語になりそうですね。

日本株6連勝、上海総合は4000ポイントを回復

実に順調です。このまま年初来高値更新といきそうですね。

優良銘柄が軒並み値上がり

以前フィスコレポートで取り上げた銘柄がいくつか高騰しています。

2483翻訳センター +17.35%

2464ビジネス・ブレイクスルー +17.20%

5998アドバネクス +12.99%

9928ミロク情報サービス +8.37%

9757船井総研 +7.86%

3064MonotaRO +7.17%

3079DVx +5.11%

これらは一度ちょっとしたレポートを書いています。DVxは私の主力でもありますし、船井総研やミロク情報サービスも魅力のある銘柄です。

買い時を逃した3031ラクーンはどんどん上昇を続けています。

今日のイナゴ

3113ピクセラがストップ高の+49.02%で断トツの値上がり率首位です。

ピクセラはPC向けテレビキャプチャユニットなどを売る会社ですがスマホ・タブレットの台頭により売上が4期前の1/5に落ち込んでおり、すでに債務超過の継続疑義のうえ、7/17に超絶下方修正で大幅赤字となった企業です。

http://www.pixela.co.jp/ir/data/2015/ir_20150714.pdf

ストップ高となった材料はこちらです。

href=”http://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201507210150″

data-mce-href=”http://kabutan.jp/news/marketnews/?b=n201507210150″>ピク

セラがストップ高カイ、Oakを割当先にエクイティファイナンス実施 | 個別株 – 株探ニュース</a>kabutan.jp

Oakキャピタルによる資本注入で上場廃止を免れたことにより、大量の買いが入りました。この資本をつかって他業種への転換を図るとのことです。

http://www.pixela.co.jp/ir/data/2015/ir_20150717.pdf

ただこれを読むと進出先の業態は多岐に渡っており、本当に大丈夫なのかかいな。。?という気がします。

・Z-Waveを搭載したゲートウェイZ-Waveの通信をインターネット通信規格に変換する機器。センサー同士の制御も行う・Z-Waveを搭載したセンサー製品マルチセンサー(温度/湿度/照度/人感等を検知するセンサー)、ドアセンサー等・リモート監視用ネットワークカメラ特定のユーザーがインターネットを介して遠隔地からスマーフォンにて視聴可能なWi-Fi搭載カメラ・IoT 専用サーバーセンサーやカメラのデータを保存し、必要に応じセンサーを遠隔で制御する。また、蓄積されたビッグデータの解析も行う・IoT 専用スマートフォン用アプリケーション各種センサーやネットワークカメラの情報を閲覧したり、操作するためのスマートフォン用アプリケーション・簡易ホームセキュリティ

鍵の閉め忘れ検知、一人暮らしの女性向けストーカー対策など・見守りサービス高齢者の安否確認、お子様の帰宅検知、ペットの状況確認など・家電遠隔操作スマートハウス

↑一例です。まだ3倍くらいあります。