いやあすごいですね。わはは。

いやあすごいですね。わはは。

★★★★★

ジャズの100枚。 の19枚目です。セロニアス・モンクのアルバムは2枚目。

彼のピアノはとっても癖があり、堅めの音と時々鳥や動物の鳴き声のような逸脱の即興を混ぜるスタイルが特徴です。この印象は前回聞いたときと変わりません。

しかしこのアルバムは1曲目Brillian Cornersから全員が普通のスタイルを逸脱しています。なにこのダルダルなサックス。しかも2本。これがモンクのピアノとうまい具合に溶け込み、彼の変なピアノを上手に引きたてていると感じました。

2曲目Ba-lue Bolivar Ba-lues-areはダルデレな雰囲気はそのままピアノが目立ちます。ブキーボキーと悲鳴を立てるようなピアノも聞き苦しさは感じさせません。ダルさが洗い流してくれているのでしょう。

3曲目Pannoicaはさらにグロッケンが入り大きく萌え化します!鉄琴のあの音って胸がきゅんとしませんか?このタイミングでピアノソロの4曲目I Surrender, Dearが入りますが萌え萌えしている私の耳はカタブツだと思っていた彼のピアノもかわいく聞こえてしまいます。

セロニアス・モンクは不器用可愛い。と知ることのできたある意味衝撃的な1枚でした。

http://www.iwanami.co.jp/hensyu/jr/

岩波ジュニア新書は主に高校生をターゲットとした新書です。ですがほとんどの著者が第一線で活躍している人間であるため、その内容は大人の読書に十分耐えうる内容です。むしろ大人向けの売らんかな本より分かりやすく優れていることもあります。公立図書館でよくヤングアダルトの棚に並んでいますが、魅力的な書籍が多かったことを覚えています。少年向けということで、気合を入れて執筆する著者もいるでしょう。特に昔の人は教育熱心で、小学生向けだとしても優秀な本を書く人間がたくさんいました。

私は自分に知識が全くないことを自覚しています。まずはこれと普通の新書を大いに活用して知識の種を蒔いていこうかと思いたち、早速ジュニア新書のラインナップを調べてみました。

読みたい本まるけ!

刊行数はせいぜい数百ですがその中でざっと125冊読みたい本がありました。とても読み切れません。時間の都合上、泣く泣く次の20冊まで厳選しました。

ジュニア新書では「砂糖の世界史」が一番有名だそうですね。他にも、コルチャック先生については殆ど類書が無く貴重です。

日本神話入門―『古事記』をよむ (岩波ジュニア新書 (453))

最近カントの解説書が出ました。ありがたい。「ヨーロッパ思想入門」も期待大です。昔シュベーグラーの西洋哲学史を読んだことがありましたが難解過ぎてほとんど理解できませんでした。

「日本語のレトリック」が人気ですね。「動物で読むアメリカ文学」はユニークであると感じました。

魂をゆさぶる歌に出会う――アメリカ黒人文化のルーツへ (岩波ジュニア新書)

「科学の考え方・学び方」が定番ですが私はマイナーな「重力の達人」が一番気になります。

重力の達人―橋、トンネル、くらしと土木技術 (岩波ジュニア新書)

酵素のちから―生命を支える (岩波ジュニア新書 (506))

これらは近いうちに読破したいと思っています。これらと並行して種々の本も読み進めていきます。

次は岩波新書にステップアップするつもりですがこちらは刊行2000冊を突破しており膨大に過ぎます。古い順に300冊ほどチェックして既に100冊以上読みたい本があります。やはり無理なのでまた厳選しなくちゃ。。

★★★★★

全43巻中の2巻、本書では紀元前453~270年ごろまでを扱います。文庫になる前は1・2巻で一つの単行本でした。文庫は持ち運びやすくとても助かります。

1・2巻ではただの一地方都市に過ぎなかったローマが王政を経て共和制に移行し、領土を拡大しながらケルト族やエピロス王ピュロスという難敵と戦いつつ、ついには南イタリアを制圧するまでの話です。

歴史面白い!面白いよ!なんで今まで全く学ぼうとしなかったんだろう!あほじゃないの私!?

本書で一番印象に残ったのはローマ興隆の要因分析です。結びで簡潔にまとめられています。

ローマはギリシャよりも頭脳は弱いし、スパルタほどの軍事力も、隣国のエトルリアほどの技術力もありませんでした。しかし結果的には彼らを凌ぐ大国家となっていきます。

ローマには他の国家にはない大きな特徴がありました。それは国家の開放性です。ローマ人はオープンでした。例えば誰でもローマに住めば市民権を得ることができました。誰でもです。ギリシャは他民族をバルバロイ(蛮族)と呼び、他国で生まれた人間には一切市民権を与えません。中国にも中華思想(自分以外の国はみんな野蛮人)がつい最近までありました。

当時は征服した都市を滅ぼすのが常識でした。しかしローマが周辺の部族と戦った場合は、相手の部族を皆殺しにするどころか、彼らの民族の存立を認め、ローマに迎え入れます。彼らには市民権を与え、有力者は国家の幹部にすらなることができるように計らったのです(もちろんその部族が裏切った場合など、例外もありました)。このように周辺の民族をどんどん同化し、技術も知識も取り入れ、不断に拡大再生産を続けるローマには常に新しい風が吹き、硬直して腐敗していきません。なんだかM&Aを行っているようです。多様性を認めるが国家への忠誠を本筋とするところはアメリカとも似通っています。数々の歴史家がローマの興隆の原因を「開放性」に認めました。

もう一点印象に残ったのはローマ人の「美徳」についてです。彼らは名誉心を何よりも優先しました。まるで武士のようです。

ローマ人は農耕民族で、大地主である貴族と小規模自作or小作人の平民が存在します。貴族と平民は土地の分配をめぐって険悪な関係にありました。不満を持つ平民は兵士募集に応じないなどのストを行います。古代は四方八方から断続的に多民族が攻め込んでくる時代ですから兵士がいないことは即国家存亡にかかわることです。ストは有効に土地問題を解決するように思われます。

しかし彼らの名誉心がストを無効化してしまうのでした。

敵が国境に迫っていると聞けば、不満も忘れて兵役に志願した。友軍が苦戦に陥っていると知れば、戦線参加拒否をつづけることができなかった。その結果、勝ってしまうのである。

さらに、貴族が汚職にまみれ暴利をむさぼるクソ野郎であったのなら、平民側にも言い分が立ち交渉を有利に進めることができます。ところが貴族も名誉を重んじるいい奴だったのです。

平穏に自分の農地を耕す毎日を送っていたキンキナートゥスは、独裁官に任命されたと告げられる。鍬を捨て指揮杖を手にした彼は、国境を侵していた外敵相手の戦闘に勝利を収めるのに、十五日とはかからなかった。キンキナートゥスは、六か月座っていることもできた独裁官の地位を十六日目に返上し、ふたたび自分の農地に戻って百姓の日常を再開したのである。

こんな感じで平民・貴族両者とも名誉心を大事にし清く正しくをモットーに生きているがために、かえって両者の交渉が成立せず泥沼にはまる、という一筋縄ではいかない歴史の面白さを見ました。

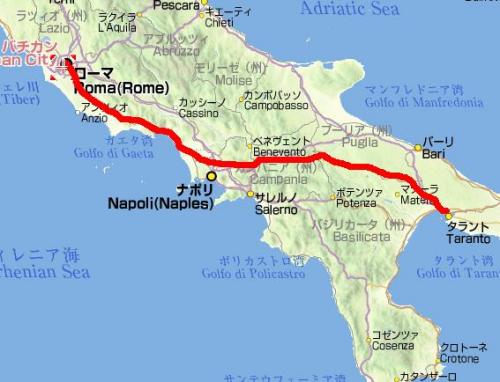

ローマ人は街道を多く建設しました。ほとんどがローマを中心とした放射状の道路です。軍隊や経済を効率的に運ぶ動脈の役割をする道路、これの重要性を知っていたのはローマ人だけでした(どこからその発想が湧いたのかは書かれていません。気になります)。アッピア街道を始めとする道路は、ほとんど現存しています。いまでは高速道路のバイパスになっているそうです。

私の大好きな曲の一つにレスピーギの組曲「ローマの松」のトリを務める「アッピア街道の松」があります。

Respighi :The Pines of the via Appia – Karajan* – YouTube

美しい。

アッピア街道というのはローマ人の貴族の中でも名門中の名門、クラウディウス家のアッピウスが敷設したことにちなんでつけられた名前だということが本書に書いてあって、驚きました。もちろんレスピーギの曲を聴いたときは知りませんでした。アッピア街道はローマをスタートして、苦戦するサムニウム人の攻略のために重要な年であったカプア(現在のベネヴェント)、ピュロス軍を呼び寄せてローマと戦わせるギリシャ系都市国家のターラントを結ぶ超重要な街道だったのです。

街道はローマ人の開放性を表す大きな特徴の一つでした。というのも、自国の流通が活性化されるのはもちろんのこと、他国の流通も活性化させます。上図のタラントから、ピュロス軍はアッピア街道を北上しローマの近くまで押し寄せてくるのです。日本のお城は堀を設けて敵を寄せ付けないわけですが、街道はこれと正反対の思想です。「いつ何時、誰の挑戦でも受ける」といった根性がなければできない芸当ですね。オープンというのはとても厳しいことです。

印象深かったのは以上述べたことですが、2巻ではケルト族への敗北、熟練の策略家ピュロスとのギリギリの戦闘も読みどころです。3巻以降も楽しみ。

巻末の年表を見て愕然としました。ローマ人が南イタリアを制圧した紀元前270年頃、日本に関する記述は「弥生時代」しかありません。ギリシャで哲学が花咲きソクラテスが刑死し、ローマがケルト族に占領されアレクサンダー大王が東アジアで暴れまわった頃は「縄文時代」としか書いてありませんでした。。無論日本内でも色々な出来事は起こっていたのでしょうけれど、日本に文字が無かったというのは致命的ですね。もっと早くから記録が残っていればよかったのに。本当に残念です。

★★★☆☆

ノルウェー出身の作曲家オーラ・ヤイロ(1978-)の2007年のアルバムです。前回聞いた2012年発売のNorthern Lightsが良かったのでこちらも聞いてみました。

アルバムはほとんどがソロピアノで、ヤイロ自身が弾いています。時々弦やトランペットが共演します。クラシックに分類しましたがポピュラーかジャズピアノに分類するのが適当かもしれません。

The LineやThe Hudson, Manhattanなど彼に影響を与えた風景からインスピレーションを受けて作られた曲が多いですね。全体的に一般ウケしそうな美しさを放つのですが、これといったインパクトがありません。普通なのです。普通。聴き手としてはどうにも不完全燃焼っぽさが残ります。街の診療所の待合室あたりで流すのには適当なのでは。

1曲だけ例外、14曲目North Country II だけはとても良いですね。特に後半部のトランペットが入ってから盛り上がって3分30秒~50秒の間の、静かにゆっくりと連続していた波が突然反転するような和音の展開は大好きです。そうそうこういうのが欲しいの!!I need you うほうほ

NORTH COUNTRY by Ola Gjeilo – YouTube

せっかく名立たる音楽学校を出てるんだからもっとドキドキするものを作ってほしいなぁ。もったいないよ。まだ若いんだからエキセントリックに走っちゃってもいいのに。今後の活躍に期待します。

クラシックの他のCDレビューはこちらです。

★★★★☆

DG111の17枚目。シューマンの交響曲4番、ハイドンの交響曲88番です。

前作に続いて1950年代の非常に古い演奏です。指揮者のフルトヴェングラーは最近亡くなった吉田秀和さんも絶賛している伝説名高い人物ですが1954年没であるため、彼の録音は軒並み古く、正直聞くに堪えないものも沢山出回っています。あと10年生きてくれていれば素晴らしい録音が残せていただろうのに残念です。

若きフルヴェン。かっちょいい~

若きフルヴェン。かっちょいい~

このCDはリマスターがかかっているのかモノラルながらド迫力です。まずシューマン4番、ベートーベンから続いていると思われるドイツ系お得意の微ダサ旋律をくどいくらい繰り返す第一楽章はテンション上がること間違いなし!調べてみるとシューマンはベートーベンに憧れてたんですね。憧れてたってこのような胸をくすぐる旋律は一朝一夕で生み出せるもんじゃないです。素晴らしい。

第三楽章もやはり気持ちのいいダサさです。これでバレエできるんじゃない?

一方後半のハイドン88番は極めてお上品な印象です。まだまだ私にはこの手の曲を心から味わうことができません。もっと枯れなきゃ無理です。そういえば数年前に年配の彼のことを枯れ死と呼ぶと聞いたことを思い出しました。

ハイドンは108曲も交響曲を作曲しています。モーツァルトの倍以上。書きすぎです。モーツァルトの序盤の交響曲もそうですが、本曲も交響曲というよりは弦楽の合奏がちょっと発展しただけというような雰囲気です。木管金管が全然目立ってません。これが年を経るにしたがってどんどん楽器が増えていくわけですがどういう経緯で大編成化していったのでしょう?マーラーなんか1000人編成というキチガイ的な超編成の交響曲を作ってますし。西洋音楽史を学んだらそこらへん詳しく解説されてるのでしょうか?とても興味があります。西洋音楽史は西洋の本が一番詳しいでしょうから、探すのが大変です。

クラシックの他のCDレビューはこちらです。

今週は株に多くの時間をさけず、面白い決算を見逃していました。まず、一時日本中(の短期投資家)が沸いた4777ガーラです。13日木曜日引け後に1Q決算を発表していました。

なんと大幅な売上減です。そしてAKBに支払った広告費は1.6億円。売上が広告費にすら達していません。ここの累積赤字の量を考えると、もう会社としての維持すら不可能と思われます。。

一時3000円を誇った株価も14日は一時800円をつけるゴミのような値段になりました。

次は最近材料もなく株価が急騰した3689イグニス、こちらも13日に3Q決算を発表していました。

大赤字です。宣伝でブーストしてネイティブゲームの売り上げは伸びてますが、スマホゲーは寿命が短い。これもいつまでもつか分かりません。現に、全巻無料型ハイブリッドアプリ(漫画を読ませて広告収入を得る)は瀕死です。1年持たないのです。

この寿命の短さゆえにスマホゲーに投資する気は全く起きません。当たれば2倍、外れれば半分となる宝くじ的な銘柄だと思っています。

14日の金曜日はストップ安に。最近の意味のない上げをほとんど帳消しにする下げとなりました。26週線の通りに推移しています。まだ下がるかもしれませんのでどん底かも。

一方3639ボルテージもやはり13日が本決算発表日でした。順調な黒字決算を発表し、来期の強気決算によって予想PER23.32倍というごくまともな値段がつきました。

一時の熱狂は冷めたもののこれから危なげない推移をたどるのかもしれません。私が今年2月頃に株式投資を始めて3番目に買った銘柄はここでした。当時は決算書も読めず女性向けスマホゲーは売れる!という直感だけが頼りでした。爆上げになる前に他の銘柄に乗り換えて一獲千金を逃しました。あと3か月持っていれば3倍だったのに。。もう買いませんが個人的に業績が伸びてほしい銘柄の一つです。

さてお盆休みを挟むからか、今週は決算発表がなんと日本全体で6件しかありません。来週も11件しかありません。今週は注目銘柄なし。来週27日に3031ラクーンの1Q、再来週9/4に7605フジ・コーポレーションの3Q、3657ポールトゥイーン・ピットクルーHDの2Qと3週間で3つしか見るべき決算がないので悲しいです。

今週はフィスコもお盆休みのようで、3銘柄しか紹介がありませんでした。

神戸物産といえば業務スーパー。他のスーパーとは違った独自のルートで製品を仕入れ、特異な自社PB製品(全商品の1割)も多数取り揃える異色の企業です。すでに696店舗を数え、日本内ではメジャーな存在になりつつあります。フランチャイズが中心の店舗展開で、フランチャイザーの一つに7508 G-7ホールディングスがあります。ロイヤリティは神戸物産からフランチャイザーへの出荷額の1%とかなり低い率です。もっとも神戸物産は商品の仕入れも生産もしていますから、商品を売った金額自体も儲けになるのでこの数字だけを使うことはできませんね。子会社ではジャガイモ・大豆の生産や養鶏まで行っているそうです。

典型的な店舗拡大型成長ストーリーを持つ企業ですが、すでに全国あまねく出店されており、九州地区にまだ出店余地があるものの全国的に人口の多い地域はほぼ網羅され尽くしている印象を受けます。

安さが売りですから利益率は低めの3%前後。円安で2Q決算の営業利益が計画比9%減の被害を受けています。ただしリスクヘッジのための為替予約・デリバティブの評価益がかなり大きく、経常利益は計画比+41.2%と大きく上振れしました。営業利益も未達とはいえ前期比+48.7%ですので、堅調です。

M&Aで外食産業に進出したり太陽光発電に取り組むなど多角化を進めていますが、自己資本比率が14%まで低下しているのが気になるところです。支払利息は2Q時点で3億円と経常利益の7%に達しています。

株価は絶好調のPER40.53倍。今年5月からほんの2か月で7月に倍以上になっています。一体どこまで織り込み済みなのか。成長性はありますが長期的には爆発力の低下が予想されるので、今はとても買える水準ではありません。

インターネット広告代理・SEOサービス・アフィリエイトASP事業を手掛ける企業です。

SEOサービスが流行らくなり収益性が低下、変わってASP(アフィリエイトの広告提供者)事業やDSP(オンライン広告で広告主側の広告効果最大化を支援するためのプラットフォーム)事業を成長の牽引役とする事業転換を図っている最中です。特にASPが効果を上げ始めており、年成長率は17.7%に達しています。baiduと組んで中国向け広告を展開してインバウンド需要も取り込もうという計画もあります。インバウンドについては私はやや懐疑的です。中国バブルがはじけると、金持ち層が日本にやってこなくなりますので。

なお株価はキレイに下げまくる一方のようですね。

ひたすら携帯電話を売りまくる企業です。代理店としては日本トップのシェア12%。全国に2,186店舗を構えます。ドコモショップやauショップは

しかしこの店舗数、3年前は3,412店舗もあったとのことですので、2/3に激減しています。主に家電量販店や併売店での店舗数が落ち込んだことが原因です。しかし売上や利益率は順調に伸びています。単価や利益率の高いスマートフォン・タブレットに売上をシフトしていっているため、との説明があります。スマホはキャリアから支払われる奨励金が大きいのですね。

ROEは30%に近づく勢いでなかなかの収益性ですが、携帯を売るだけというビジネスモデルがなかなか好きになれません。

株価はここ1か月を除けばなかなか綺麗な推移ですね。PER16.24倍、あまり高い水準ではありません。

今週は数が少ないこともあり、これは!という企業がありませんでした。来週に期待します。

★★★★★

投資で一番怖いのは金融危機による暴落です。7年前にはリーマンショックという未曽有の危機が起きていましたが、当時の私は何のことか全く理解していませんでした。なんか銀行が破綻したせいで世界中が不況になったんだって。以上のことは知りませんでした。

今年に株式投資について勉強を始めると2008年に日経平均は1/2以下に、銘柄によっては1/5とか1/10とか笑っちゃうくらい値を下げているのを見ておお怖や怖や、資産がゴミのようだ。大不況怖い。金融危機怖い。と感じると同時に危機の成立条件やその効果、予兆の現れなどを全て知っておきたいと感じました。リーマンショック解説の定番と評価の高いこの本は読んでおかなければいけない。数か月前からそう考えていました。

結果的には、良い本だが自分にはちょっと時期尚早だったかな、という感想です。

本書はニューヨーク・タイムズのトップ記者であるソーキンが、自らの人脈を駆使してインタビューやメモ、メール、日程表などを掻き集め、2008年後半の出来事を小説風に再構成したものです。上巻だけで本文360Pに加え、情報源の出所を記したページが22に達し、しかも本文は情報が凝縮されていて一筋縄では読み進められません。驚くべきことに著者は巻末の覚書で

妙なことだが、私にとってのいちばんの難題は、多すぎる情報を処理することだった。

と語っています。これでもかなり情報を削った方だというのです。

人物を中心に物語が展開していきます。主人公?であるリーマン・ブラザーズのCEO、ファルドをはじめ、主要金融機関のCEOはみな人物のバックグラウンドが説明されどのような人間か分かる描写がされます。みなエリートで天才なのですが、人格的には破綻気味の人間が多いです(でも社会性はある)。登場人物の中ではリーマンのファルド、財務長官ポールソンの二人のキャラクターが際立っています。

まず上巻はリーマン・ブラザーズと同業の投資銀行、ベア・スターンズの事実上の破綻から始まります。リーマンもベアと同様にサブプライムローン債権を大量に買っており、破綻寸前の状態となっていました。リーマンを中心として内紛や会計上のごまかしの画策、株価の暴落、危機を回避するための各銀行への合併持ちかけと失敗、AIGやメリルリンチにも迫る危機などが描かれ、2008年9月10日にリーマンが過去最大の損失を発表するも赤字部門のスピンオフを発表し株価が少し持ち直し、バンク・オブ・アメリカと最後の合併交渉に入るところで終わります。

以下は感想ですが、リーマンショックの本筋からは外れます。全体の感想は下巻を読んでから改めて書こうと思います。

私は本書を読むまでアメリカの金融業界に対する知識はほぼゼロでした。メリルリンチやバンカメの名前は聞いたことがありましたが、実際どのような業界か知らなかったので驚くことばかりです。

まず取締役の報酬が狂っているほど高いです。例えばはてなブログで次のような人気記事があります。

6000万ドルといえば日本円換算で74億円。もうお腹いっぱいですね。30人ぐらい一生遊んで暮らせる金額です。

ところが金融機関のCEOたちはこれと匹敵するか、それ以上の収入を1年で得ています。次のリンク先の記事によると、本書の登場人物の一人でもあるゴールドマン・サックスのCEO、ロイド・ブランクファインの2006年度の年収は5400万ドルでした。一人でフリーザ並の年収。そして、上には上がいるようです。

一体そんな金何に使うんだよ。と言いたくなりますね。

このような高額報酬には利点と欠点があります。投資銀行部門の取締役の報酬は会社の利益が大きければ大きいほど高くなりますから、儲かることはなんでもします。彼らの手下のトレーダーたちの報酬は自分の上げた利益の多寡に左右されます。一攫千金を目指して頭脳をフル回転して最大限の利益を得るべく大きく動機づけられます。彼らは優秀な成績を残し、会社に莫大な利益をもたらします。また投資銀行には巨額の資金が流れ込みますから、得られる利益もそれに比例して巨額となります。

ところが儲かることはなんでもするということは、利益最大化のためにレバレッジを増やして大きなリスクを取る方にも必ず動機づけられるということです。当然、バブルが膨張しやすい構造となります。リスクはやめられません。儲かりますから。74億円も儲かれば「俺たちは大丈夫」という自尊心も肥大化します。誰かがやめさせなければいけないのに、やめさせる人間がいません。

またリーマンなどの投資銀行は、預金が無く投資家からの資金を集めて経営を成り立たせているので自社の株価が重要となります。ですので株価を下げないために、サブプライムローンの評価減を計上しないための画策を続けたり、口先だけで会社の将来性を約束したり何でもやってしまいます。会社の利益を下げないために。

役員の報酬を決めるのは取締役会であり、承認する人間達もみな巨額の報酬を得る人間だから、報酬が高額になるのは当然である、という記述をどこかで読みました。そりゃそうだわな。

ヘッジファンドや投資銀行は他人の金で投資をするので責任がありません。他人の金に企業の信頼を付けてレバレッジかけまくって儲けられますが会社が倒れても路頭に迷いません。世界をズンドコに引き込んだファルドでさえ未だに資産はいっぱいです。

Richard S. Fuld, Jr. – Wikipedia, the free encyclopedia

一方個人投資家は規模が小さい上に自分の資産が無くなったらいつだってゲームオーバーです。すべて自分の責任。個人投資家にエールを送りたくなってきます。がんばれ個人投資家!

★★★★★

イタリアの大オペラ作家ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901)によるレクイエムです。

第一印象です。いくらオペラ作家だからって、派手過ぎ!これでカトリックのミサやったら、永久追放されるんじゃないか!?ってくらいデーハー。

キリエエレイソーン(主よ、憐れみたまえ~)エレイソーン→エレイソォォォーーーンエレーーーエイソォォ-ンォォォォエ!レ!イ!ソン!エ!レ!イ!ソン!エーーレーーーイソォーーーーーーーーーン→エレイソーーーン

と盛り上がって静かになった直後に2曲目Dies Iraeがジャジャーンピロピロピロピロディーーエーーースイーレーーー(怒~り~の日~~~)ドンジャジャーーンドッカンバッカンと始まる。やりすぎ。ドラマチック過ぎ。

その後も折に触れてブラスセクションの勇ましいメロディーが鳴りまくり、録音が1954年と古いため盛り上がる度に音が割れまくりで、笑っちゃうくらい汚くなりますがかえってこの曲のエネルギーのすさまじさをよく表現できていると感じました。

もちろんしっとりと死者を悼むパートも多いのですが、まるでオペラのソロパートのように美しいです。最後の最後まで劇的な展開は目まぐるしく続きます。

史実によればこの曲はヴェルディが敬愛していたイタリアの文豪、アレッサンドロ・ナンゾーニの追悼のために書かれたそうです。どれほど彼にとってショックだったのかよくわかりますね。次はもっと音のいい演奏で聞いてみたいですが、これほど熱のある演奏は他にあるのでしょうか!?

かなり有名な演奏のようで、youtubeに何件も動画がありました。

Ferenc Fricsay "Messa da Requiem" Verdi – YouTube

クラシックの他のCDレビューはこちらです。