★★★☆☆

電磁気を一度学んだことがある人の復習用としてはよくできたテキストです。電気、磁気に限らず、ベクトル解析や電磁波、電気回路までカバーする範囲は広いです。図も豊富です。が、よくまとまっているものの説明が超少ないので、初めて学ぶ人には全くお勧めできません。未習の電磁波の部分はまったく意味が分かりませんでした。章末問題は豊富ですが、解答しかついていません。残念。

★★★★☆

日本史の知識がなさすぎるのと、高校教科書の「~があった。~が起きた。」という記述にうんざりしてきたので、詳しい通史本がほしくなって読みました。全26巻なので最後まで読めるかどうかわかりません。

縄文時代は約15,000年前~3000年前に区分され、氷河期が終わり海の幸山の幸が豊富に獲れるようになり、定住生活が可能になった時代です。

日本は関東ローム層に代表されるように酸性土壌なので、ほとんどの有機質が年月を経ると分解されてしまいます。当時の生活を想像するために得られる手掛かりは遺跡と貝塚くらいしかありません。本書では遺跡からどのようにして縄文人の生活を読み解くのか、その方法が具体的に描かれています。

著者が創作した物語がちりばめられているのが印象的です。発掘結果を踏まえた創作なので『祭殿の入り口には、重さ460グラム、直径5センチもあるヒスイの大珠を首から下げ…』など堅い記述が目立ち読みやすいとは言えませんが、想像力を掻き立てる本書のアクセントとしてうまく機能しています。「石器ってどうやって使うの?」という疑問には『使い込んで小さくなったナイフ形石器が、ついに4つに折れてしまった。もう捨てるしかない。…男は持ってきた不定形の石の剥片を2,3個使ってネズミを素早く解体すると…』といった具体的な記述が答えてくれました。

縄文時代より前の旧石器時代については、旧石器捏造事件にページが割かれていました。著者は「なぜ見抜けなかったのか。。」と悔恨と反省を述べています。

生徒さんに歴史を教えることがあったら、こういう本をネタにして面白い話がしたいです。まだまだ知識が足りません。

★★★☆☆

物理と化学の他に、生物を受け持てる教科に加えたいので読みました。

ぼくが大学入試を受けたころは「生物ⅠB」「生物Ⅱ」でしたが、いまは「生物基礎」「生物」に分かれているそうです。「生物IB」の内容がかなり無印の「生物」の方に移ってしまったようで、「生物」の教科書は450Pありますが「生物基礎」は160Pしかありません。ペラペラです。

センター試験も変わり、国公立大学を受験する生徒でも文系なら「~基礎」でも受験できるようになりました。ただし50点満点なので、2教科とらないといけません。

絵を入れたり章のはじめにイントロの見開きを作ったり、読みやすくするための工夫をしていますが、余計に読みにくくなっている印象を受けました。本文は可もなく不可もなく。入試問題はここに書いてあることからしか出ないそうです。

一通り読んでから巻末のセンターチャレンジ問題をやったら38/50点取れました。いいんですかこんなんで。次は無印の生物です。

★★★★★

大学時代は熱力学の単位を落としたので苦手意識がありました。

本書は易しく読めます。いきなりフェルミ熱力学なんか読まないでこれを読んでおけばよかったです。2008年の本なのに学生役の女性がなぜか80年代ボディコンワンピを着ていたり、エントロピーΔS>0の図として学生がシワシワになった絵を載せている所は?と思いましたが、そこだけ目をつぶれば説明はわかりやすいし式は省略してないからわかりやすいし、良い本でした。

・温度Tは分子の運動エネルギーそのものである((1/2)mv^2=(1/2)kt)こと、したがって内部エネルギーは温度だけに依存すること

・熱力学第一法則「dQ=dU+dW」だけ覚えればほとんど説明できてしまうこと

・運動方程式F=d^2x/dt^2は時間を逆向きに流しても成立する(!)ので時間を説明できないが、エントロピー増大の法則を用いると時間を説明できること

が面白かったです。時間とは何かに踏み込んでいる点で。熱力学は哲学とも関係していることが分かりました。

天才カルノーさんの著書です

★★★★☆

放送大学の教材です。テストには間に合いませんでしたが面白い教科書だったので最後まで読みました。

ソクラテス、プラトン、アリストテレスからトマス・アクィナスやホッブズ、マキャベッリなどを経てロールズに至るまでの政治理論の道筋を示した本です。大学の講義用なので、1章につき1人の思想家を主に取り上げ、人物と思想の解説と背景となる歴史、後世に与えたインパクトなどを詳述していくという形式です。

著者は「一人で通史を書くのは無謀なことのように思える」とあとがきで述べているように、相当気負ってこの本を書いたようです。ほかの教科書と比べて2倍の厚みがあります。

ソクラテス、プラトンまでは原著を読んだことがあったのでより楽しく読めました。西洋において政治と哲学はほぼ同一で、現代でもその側面は失われていないことが分かります。古典は一通り読んでおかないといけないですね。

読んでおきたいもの

正義論はなんでこんなに高いの

★★★★★

下巻は反応速度、中和滴定、溶解度、電気化学、無機・有機・核化学がテーマです。

反応速度定数や溶解度積の定数である K について多くのページが割かれており、非常に理解しやすいです。無機化学についての解説も充実しており、高校の知識だけだと遷移元素は隣り合った原子番号の元素の性質がなぜ似ているのか全く理解できませんでしたが、本書では電子軌道論を導入して、遷移元素は最外殻電子じゃない電子から埋まっていくからなんだよと説明がされていてなるほどーと納得しました。

上下合わせて大学受験の参考書としても申し分ありませんし、わかりにくい高校生向けの参考書を読むよりずっとためになりますが、有機化学の記述が40Pしかなく薄すぎるのが欠点なので、ここだけ補充する必要があります。

次はこれを買ってみようと思います。Amazonレビューを見ていると、中途半端なものを買うよりもこれくらい分厚い方がいいらしいです。

★★★☆☆

化学を生徒さんに教えるときの参考用に、図がきれいだったので読んでみました。

チョイスを失敗しました。「よくわかる」系の本はたいていよくわからない、の法則に本書も当てはまっていました。

図は豊富で直感的に理解できそうに思えるのですが、肝心の論理的な説明がばっさりカットされていて、全然納得できません。キャラクターに「圧力と温度が一定ならば、体積は分子数に比例するんだ!」と言わせてわかりやすさをアピールしているっぽいですが、そんなの隣のグラフ見りゃわかるわ!と思うし、逆に「だから仕事量を同じにすると、|Q2´|>|Q2|が成り立つんだ!」と言われてもええー全然わかんねえよ、、と思うし、キャラクターが全然意味をなしていませんでした。

既習分野の総まとめ的な使い方をするのには、よくまとまっていて優れていると思いますが、この本で1から勉強しようとしてもさっぱりぷーです。量子化学や気体分子運動論はブラディ化学上で一度学んだのでそれなりに楽しく読めましたが、熱力学は未習なので何が書いてあるのか全く分かりませんでした。ブラディ化学を読んだ方がよさそうです。

@seidenki_mochi あの方は暴力と認識していないということですかね?加害側は強制してでも自覚せねばなりませんが、何をされているか解らないというのは一つの幸せだと思います。羨ましいくらいだな・・・

— ダテ (@hikagedate) 2017年1月19日

@seidenki_mochi 再三になりますが加害者は別です。それは自覚する、させるべき。しかし被害者を理解しようとするのにはありがた迷惑、それこそ暴力の側面が在ると思っています。(仕事に入るのでここまでです!)

— ダテ (@hikagedate) 2017年1月20日

@seidenki_mochi 「手を差し伸べる」「理解していく」は上から目線の暴力の向きが強く、注意が必要な難しい言葉です。被害を受けたと気付いてしまった人の話を聞くのは大切ですが、「加害されている」とこちらが感じる事を一律で対象に自覚させようとするのは違うと思っています。

— ダテ (@hikagedate) 2017年1月20日

@52qt 何案か出された時、あの方が暴力だと認識せず、愛されている証拠だと取った場合、それはそれで幸せだな、と感じました。そう思っていない場合は含んでいません。そしてそう思えるなら「それ暴力だよ」と当人に伝える必要性を感じません。

— ダテ (@hikagedate) 2017年1月20日

「暴力を受けている被害者が何をされているかわかっていないのは、幸せだ。うらやましい。被害者に加害されていることを自覚させる必要はないし、ありがた迷惑だし、上から目線の暴力である。」

とおっしゃっています。

元妻はぼくが気に入らないことをすると何時間も説教し、何日の間も無視し、一度あったことは何度でも蒸し返して無限ループするし、物置に閉じ込めて自由を奪いお金も奪い、子どもに「父」「お父さん」ではなく本名ですらない通称で呼ばせることで親としての立場を壊し、会話もさせず、食事を減らしてぼくの体重を30kg台まで落とし、ぼくに猫の面倒を見るだけの隔離された生活をさせていました。ぼくは全部「愛されている証拠」だと思っていました。本気で。

「それ暴力だよ」と言ってくれた人のおかげで、ぼくはようやく生きられるようになりました。外の世界を知りました。人生には楽しいことが沢山あると知りました。

ところがこれは必要なく、ありがた迷惑の、上から目線の暴力だったらしいです。

なんということでしょう。

あの閉じ込められた生活で幸せに死んでいけばよかったらしいです。

★★★★☆

放送大学の教材です。一度見送った試験の受験資格が半期後まだ切れていなかったので、ダメもとで受けることにしました。

自然言語処理、とは機械による言語処理のことです。ぼくは言語をうまいこと理解できないので、機械が理解できるように言語を理解できれば、楽になるのでは?という期待をもってこの教科を取りました。

機械が言語を理解する方法は、私たちが学ぶ文法と全然違います。日本語・英語どちらの解釈にも「主語」「述語」なんて存在しませんでした。英語の5文型っていったい何だったんだろう?機械にとっては人間用の文法って曖昧すぎるんですね。

機械ではまず文を単語に分解して、句を作って、意味を考えると句と句がどこに係っていくのかを解析し…というような、ボトムアップの手段を使います。人間が機械に意味を教えてやるのは手間がかかりすぎるので、機械学習でweb上から大量の文章をインプットして、その結果『「包丁」と「切る」は親和性があるな』などという情報をスコア化して保存する、といった作業を高速・大量に続ける地道な方法を取らざるを得ないようです。コンピュータが発達したからこそ可能になったことですね。

200P程度では概論しかわからなかったので、実際の処理も作ってみたいです。

ここら辺を参考にして、twitterにそれっぽい文章を自動で投稿するbotを作ってみたいです。

★★★★☆

生徒さんから電磁気の質問を受けることが増えたため、波・熱力学の2巻は飛ばして3巻から読みました。1巻・力学の世界は見えるものを扱うため想像しやすくすっきり読めましたが、電磁気は見えないもの、「場」の世界を扱うので、頭がついていかず読むのが大変でした。

ところが電磁気力、特に静電気力はこの世の中に存在する力のほとんどを占めているそうです。何しろすべての物質は正電荷を持つ陽子と負電荷をもつ電子の混合体で、人体の電子が1%多ければ地球すら持ち上げられるほどの力になるそうです!(P1)。

訳者ができる人のようで、ところどころ注で「ファインマン先生、ここは間違っているよ」というツッコミが入っています。

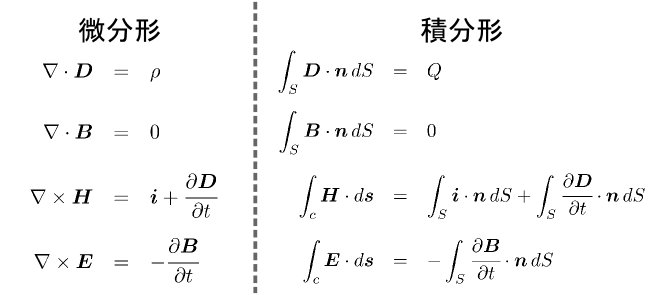

全体的に「マクスウェル先生は偉大」、「4つの方程式

http://www.maroon.dti.ne.jp/koten-kairo/works/transistor/Section2/momentum2.html

こそが偉大」ということを300頁にわたって説明された印象を受ける本でした。難しかった。