- [[レビュー]]

- 試験 ?

- 課題 ★★★☆☆

- 秋山裕先生

- なんとテキスト科目のテキストをそのまま使用するという、非常にリーズナブルな授業。単位も半分と、テキスト統計学の短縮版と思われる。データの読み方から、正規分布~中心極限定理~[[仮説検定]]~回帰分析まで。excelの使い方を詳細に解説してくれており、神excelの使い手に一歩近づける。

- 以下では講義のまとめをします

-

第9回 [[仮説検定]]

- 仮説検定では分布の変化を評価し、主張の検証を行う

- 主張が統計学的にデータから支持されるかどうかを検証する

- [[仮説検定]]の手続き

- 仮説の設定

- 帰無仮説(H0:μ=65)が正しいとして分布を考え、得られた標本の平均(xb=70)がその分布の中で発生しにくいかどうかを考える。発生しにくければ対立仮説を支持する。#br

帰無仮説を正しいと考えるのは、対立仮説(H1:μ>65)を証明するのが大変だから。 - 帰無仮説に基づく分布の決定

- 標本の平均、標準偏差から、[[中心極限定理]]に基づき標本平均の分布を計算する。平均=標本の平均、標準偏差=標本の標準偏差/√n

- 検定統計量は[[標準化]]して[[標準正規分布]]にする。

- [[有意水準]]の決定

- [[有意水準]]とは、得られた標本平均が分布の中で「発生しにくい」と判断する確率のこと

- 社会科学では一般に5%が用いられる。

- [[棄却域]]の設定

- [[有意水準]]の領域の範囲を求めることを[[棄却域]]の設定という。

- 例えば対立仮説が「先学期の平均65点より高い」であれば、得られた標本平均が発生しにくいほど大きいければ対立仮説が支持されるので、[[棄却域]]は分布の右端になる。

- 有意水準が大きければ、[[棄却域]]も大きい

- [[標準化]]後なら、「z>NORM.S.INV(1-有意水準)」 が[[棄却域]]となる

- [[有意水準]]の領域の範囲を求めることを[[棄却域]]の設定という。

- 検定の結論

- 計算した検定統計量が[[棄却域]]に入っていれば「発生しにくい量」であると示されたことになる

- 発生しにくいことが起こったならば

- [[帰無仮説]]は棄却、[[対立仮説]]を採択

- 「有意水準?%で対立仮説が起こった」と結論できる

- [[棄却域]]に入っていなければ、[[帰無仮説]]を採択することになる([[対立仮説]]を棄却する、とは言わない)

- 平均に関する検定における標準正規分布と[[t分布]]

- 母集団の標準偏差が分からない場合は、標本の標準偏差で代用しなければならないが、[[標準正規分布]]を用いることができないので、代わりに[[t分布]]を使う

- 統計量が正規分布に従うと仮定しないといけない

- [[棄却域]]は「T.INV(有意水準,n-1)」で求められる

- 母集団の標準偏差が分からない場合は、標本の標準偏差で代用しなければならないが、[[標準正規分布]]を用いることができないので、代わりに[[t分布]]を使う

- [[P値]]による検定

- 計算した検定統計量よりも大きく(小さく)なる確率を[[P値]]という

- [[P値]]が[[有意水準]]より小さければ[[対立仮説]]を採択、大きければ[[帰無仮説]]を採択し、結論できる

- 具体的には 右片側検定なら「1-NORM.S.DIST(標準化した検定統計量)」 左片側検定なら「1-T.DIST(標準化した検定統計量)」が有意水準より小さいかどうかで判断すればいい

- 割合に関する検定

- 仮説の設定を H0:p=0.5, H1:p>0.5 のように行って同様に計算する

- 検定統計量は[[区間推定]]で計算したように z=(pt-p)/√(p(1-p)/n) で計算する。

- 同様に「1-NORM.S.DIST(標準化した検定統計量)」「1-T.DIST(標準化した検定統計量)」が有意水準より小さいかどうかで判断

- 例)n=300人に対してx=171人がA候補者に投票した場合

- 得票率pt=57% より z=2.42487, NORM.S.DIST(z,true)=0.99234より p(z > 2.42487) = 0.00766 よって[[有意水準]]1%でA候補は当選確実である

- [[第I種の過誤]]、[[第II種の過誤]]

- 仮説検定による結論は誤りである場合がある

- [[第I種の過誤]]は、帰無仮説H0が正しいのに棄却してしまう誤り。

- [[第II種の過誤]]は、対立仮説H1が正しいのに、帰無仮説H0を採択してしまう誤り。

- いずれも、結論と事実が棄却域の反対側にある場合に起きる誤りのこと。

- 過誤をなくすためには、有意水準を小さくしてやればいい

- 仮説検定では分布の変化を評価し、主張の検証を行う

-

第10回 相関分析

- 変化が起こったとき、なぜその変化が起こったのかを明らかにする

- [[散布図]]

- 2つの変数の関係を視覚的にとらえられる

- [[Excel]]では「挿入」「グラフ」「散布図」で作成可能

- [[共分散]]

- 関係の方向と関係の強さを数値で表現したもの

- 右上がりならプラス、右下がりならマイナス、関係が強ければ絶対値大、関係が弱ければ絶対値小

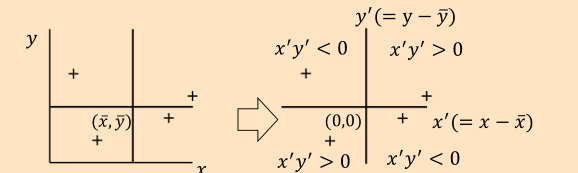

- 平均を軸として考える

- 第1象限・第3象限に各点が散らばっていれば正の相関

- 第2象限・第4象限に散らばっていれば負の相関

- 傾向がみられなければ各象限に散らばる

- ↑共分散でなぜ$$(x-\overline{x})(y-\overline{y})$$の平均を求めるのか、の理由

- [[Excel]]ではCOVARIANCE.Sを使って求める

- 値は単位の二乗になり、プラスマイナスくらいしか判断できないので、[[相関係数]]を使うことが多い

- [[相関係数]]

z_{x_i} = \frac{x_i-\overline{x}}{s_x}のように変換して[[標準化]]する。- 標準化した変数は単位なしになる。

z_xとz_yの[[共分散]]cov_{z_xz_y}を使って、相関係数ρ_{xy}は次のように表せる。-

ρ_{xy} = \frac{cov_{z_xz_y}}{s_xs_y} - 必ず-1~1の間になるので扱いやすい

- [[Excel]]ではCORRELで求められる

- みせかけの相関

- アイスクリームとビールの消費量のように、共通するほかの変数(気温z)が影響している場合でも[[相関係数]]は大きくなる

- 鵜呑みにしてはだめ

- [[相関係数]]と線形

- 相関係数は線形関係の強さを数値化したもので、非線形の関係の分析はできない

y=x^2の相関係数は0

- [[順位相関係数]]

- 極端に離れた値があると相関係数が大きく変わる(分布の歪み)

- 歪んだ分布についての尺度として、[[順位相関係数]]がある

- xとyのそれぞれを順位付けし、順位について相関係数を求める

- [[Excel]]ではRANK.AVGを使って求める

- 株と相関係数

- [[相関係数]]がマイナスとなる株を組み合わせると、[[標準偏差]]が非常に小さくなり、リスク回避ができる

-

第11回 [[回帰分析]]・[[最小二乗法]]

- [[相関係数]]からは、2つの変数に関係があることはわかるが、原因と結果の関係性が分からない

- [[回帰分析]]によって、2つの変数の関係を示す式を推定する

y = \alpha + \beta xy :被説明変数x :説明変数\alpha :回帰係数:定数項・切片\beta :回帰係数:傾き・勾配- 変数が1つの場合は単純回帰(単回帰)という。複数の場合は重回帰という。

- [[誤差]]

- [[誤差]]は縦方向に測る。誤差を

u_iとするとy_i = α + βx_i + u_i - 推定式を

\hat{y_i} = \hat{α} + \hat{β}x_iとすると、誤差をe_iとしてy_i = \hat{α} + \hat{β}x_i + e_iと表せる

- [[誤差]]は縦方向に測る。誤差を

- [[最小二乗法]]

y_i = \hat{α} + \hat{β}x_i + e_iの誤差e_iの2乗の和を最小にするように\hat{α}と\hat{β}を求める- 誤差

e_i = y_i - (\hat{α} + \hat{β}x_i)の2乗の和をとって偏微分 = 0を解くと\hat{\beta} = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}\hat{\alpha} = \bar{y} - \beta \hat{x}

- [[Excel]]では SLOPE と INTERCEPT で求められる。[[散布図]]→近似曲線の追加 でもできる。

- [[標準誤差]]

- [[誤差]]が小さければ信頼度が高く、誤差が大きければ信頼度が低い

- 標準誤差

s = \sqrt{\frac{1}{n-2}\sum_{i=1}^{n} e_i^2}- n-2で割るのは、実質的なデータの数がn-2だから。n=1では直線が引けず、n=2だと誤差が0になる。

- √をとるのは単位をそろえるため。

- [[Excel]]では STEYX を使って求める。

- 標準誤差は見ただけでは何を表しているのかよくわからないので、[[決定係数]]が広く利用されている

- [[決定係数]]

\sum e_i^2 = \sum (y_i - \bar{y})^2 - \sum (\hat{y}_i -\bar{y})^2- $$y_i$$ : 実績値、 $$\hat{y}_i$$ : 回帰分析による理論値

- 移項して $$\sum (y_i – \bar{y})^2 = \sum (\hat{y}_i -\bar{y})^2 + \sum e_i^2$$

- 全平方和 = 回帰による平方和 + 残差平方和

- 信頼度が高いとき、回帰の平方和:大、残差平方和:小

- 信頼度が低いとき、回帰の平方和:小、残差平方和:大

- [[決定係数]]は全平方和に対する回帰による平方和の比率で表す。

- $$r^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}i – \bar{y})^2}{\sum{i=1}^{n}(y_i – \bar{y})^2}$$

- 必ず0~1の間になる。0なら説明していない、1なら完全に説明している。

- 相関係数の2乗と等しい

- [[Excel]]では RSQ で求める

- 回帰分析という名前はゴルトン(1822-1911)によるもの。因果分析という名称の方が適切。

-

第12回 [[回帰分析]]・[[信頼区間の推定]]と[[仮説検定]]

- 回帰分析で得られた直線の信頼度は[[決定係数]] $$r^2$$ の大きさだけではわかりにくい

- [[最小二乗法]]で推定した式 $$y = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x $$ の $$\hat{\alpha}$$ と $$\hat{\beta}$$ の分布を考える

- $$\hat{\alpha}$$ と $$\hat{\beta}$$ の散らばりが大きければ信頼できないし、散らばりが小さければ信頼できる

- 標本n個を抽出するごとに$$\hat{\alpha}$$ と $$\hat{\beta}$$が1つ決まる。そこで、[[中心極限定理]] で $$\hat{\beta}$$ の分布を考える

- $$\hat{\beta}$$ の分布

- いくつかの仮定が成立するとき、 $$y = \alpha + \beta x + u $$ の母集団から大きさ n の標本を抽出したときの回帰係数 $$\hat{\beta}$$ は 平均 $$\beta$$、標準偏差 $$s{\hat{\beta}} = \frac{s}{\sum{i=1}^{n} (xi – \bar{x})^2}$$ の分布に従い、$$t = \frac{\hat{\beta} – \beta}{s{\hat{\beta}}}$$ は 自由度 n-2 の [[t分布]]に従う。

- 5つの仮定:誤差に偏りがない、誤差同士に関係がない、誤差の平均の大きさは一定、説明変数と誤さに関係がない、誤差が正規分布に従う(要するに、誤差がランダムの時にだけ成立する)

- 古典的[[最小二乗法]]という

- いくつかの仮定が成立するとき、 $$y = \alpha + \beta x + u $$ の母集団から大きさ n の標本を抽出したときの回帰係数 $$\hat{\beta}$$ は 平均 $$\beta$$、標準偏差 $$s{\hat{\beta}} = \frac{s}{\sum{i=1}^{n} (xi – \bar{x})^2}$$ の分布に従い、$$t = \frac{\hat{\beta} – \beta}{s{\hat{\beta}}}$$ は 自由度 n-2 の [[t分布]]に従う。

- $$\hat{\beta}$$ の[[信頼区間の推定]]

- [[t分布]]について$$-t{\alpha /2}~t{\alpha /2}$$ に $$(1-\alpha) * 100(%)$$の領域を考える

- $$P(\hat{\beta} – t{\alpha /2} s{\hat{\beta}} < \beta < \hat{\beta} + t{\alpha /2} s{\hat{\beta}} ) = 1 – \alpha$$ という形になる。

- Excelでは、T.INV(1-α/2, n-2) で $$t{\alpha/2}$$を求め、sは STEYX 、$$\sum{i=1}^{n} (xi – \bar{x})^2$$は DEVSQ で求めて割り、 $$s{\hat{\beta}}$$ を求める。

- LINEST 関数で回帰分析に必要な様々な値を求められる。計算結果を置く範囲指定後にCtrl+Shift+Returnを押す

- [[t分布]]について$$-t{\alpha /2}~t{\alpha /2}$$ に $$(1-\alpha) * 100(%)$$の領域を考える

- $$β$$ の[[仮説検定]]

- tが[[自由度]] n-2 の[[t分布]]に従うことを利用して仮説検定を行える

- $$y = \alpha + \beta x$$ の $$\beta$$ の検定については、次の仮説に関する検定([[有意性検定]])が広く行われている

- $$H_0 : \beta = 0$$ (xが消え、yの大きさの決定にxが有意でなくなる)

- $$H_1 : \beta \neq 0$$ (yの大きさの決定にxが有意である)

- 帰無仮説$$H_0$$が正しいときに標本データから求めた$$\hat{\beta}$$が発生しにくいと判断する領域は、プラスとマイナス側の両方になる。tでも同様。

- [[有意水準]]5%、n=4なら、T.INV(0.975,2) = 4.303より、棄却域はt > 4.303とt < -4.303 となる

- 検定統計量 $$t = \frac{\hat{\beta} – \beta}{s_{\hat{\beta}}} (\beta = 0)$$ が[[棄却域]]に入った→帰無仮説が発生しにくい→帰無仮説を棄却、対立仮説を支持(棄却域に入れば影響ありと判断する)

- [[P値]]による[[仮説検定]]

- 検定統計量 $$t = \frac{\hat{\beta} – \beta}{s_{\hat{\beta}}}$$ を計算し、*T.DIST(t, n-2, true) 2** が有意水準より小さければ[[帰無仮説]]棄却

- T.DISTに2をかけるのは両端に棄却域があるから

- 検定統計量 $$t = \frac{\hat{\beta} – \beta}{s_{\hat{\beta}}}$$ を計算し、*T.DIST(t, n-2, true) 2** が有意水準より小さければ[[帰無仮説]]棄却

月別: 2020年6月

刑法総論

RoamResearchにまとめを書いていたのですが、RoamResearchが有料になってしまうため、順次WordPressに移転しようと思います。

以下はRoamで作成したまとめノートのコピーです。

- [[慶應通信]]の指定テキストは井田良「講義刑法学・総論」。1冊目として読むと難解で何もわからないが、基本概念を懇切丁寧に説明してくれる教科書なので、3冊目くらいに読むと非常に優れたテキストと感じる。

- 法律系科目は、簡単なものから順序を追って学習しないと極端に効率が悪くなるということを痛感させられた。[[英語]]や[[数学]]と同じ。

- 以下はテキストのまとめです。

-

第一章 [[刑法]]の存在理由と機能

- 刑法の意義

- 国は法に従い犯罪者を処罰する刑罰権を持つ

- [[刑法]]はどのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科せられるべきかを定める。

- [[刑法]]は国の刑罰権がいつ・どういう内容において発生するかを抽象的に明らかにする[[実体法]]である。

- [[刑法]]は刑事法の根幹をなす重要な法規範である。

- 応報と犯罪予防

- [[刑法]]を考察する出発点となる問は「刑法はなぜ・何のために存在するのか」(刑法の存在理由)「刑法はいかなる機能を果たすことができ、また果たすべきなのか」(刑法の機能)である。

- [[刑法]]はすでに起こってしまったことを過去に戻って帳消しにすることはできない。将来における犯罪の予防だけをすることができる。刑法はいつも遅れて登場する。

- [[殺人罪]]は奪われた生命を取り戻すことはできない。他人を殺そうとする人の意思決定にブレーキをかけ、失われるかもしれない生命を救うことを期待する。

- このように、刑法の本質的機能は人の行為意志への働き掛けによる[[行為統制]]である。

- [[罪刑法定主義]]はこの機能と密接に結びついている

- 刑罰の制度は、事後の責任追及を通じて将来の犯罪予防を図るための制度である(事後的予防)。

- 犯罪が行われる前に未然にこれを防ぐこと(事前的予防)はコストがかかり、人々の行動や自由を制限するデメリットが大きい。

- 他方で、刑罰は過去の犯罪に対する[[応報]]として課されるものである。

- 過去の犯罪を根拠とする応報的処罰を通じて、将来の犯罪予防を図ろうとする見解を相対的応報刑論と呼ぶ。

- 刑罰は、[[犯罪]]の実行を前提とし、それに対する反作用として課される法的制裁という意味で[[応報]]である。

- 犯罪に出る以前に予防的に刑罰を科すことや、将来的に重い犯罪を犯す恐れがあることを理由として刑を重くすることは許されない。

- 刑罰は、行為者に対し法の側からする[[非難]]として加えられる不利益な制裁であるという意味で[[応報]]である(応報的制裁)。

- 応報刑とは、[[責任]]に応じた刑である

- 実害に見合った重さの制裁とは限らない。

- 精神障害で責任能力を書いた状態で殺人をしても無罪になる

- 結果を生じさせたことに対する非難の程度が基準となる

- 実害に見合った重さの制裁とは限らない。

- 刑罰に報復感情宥和の機能を持たせるかどうかには対立がある

- 今の刑罰制度は被害感情を処罰に反映していない

- 被害者の私的利益の回復は民事裁判に、社会にとっての公的利益は刑法による行為者処罰に位置付けられる。

- 以上より、刑法と刑罰は、公的利益としての将来における犯罪の予防に存在理由がある。

- 一般の人々の犯罪を予防することを[[一般予防]]といい、犯罪者個人が再び犯罪を行わないように予防することを[[特別予防]]という。刑法はこれらに役立つ。

- 刑罰は回顧的側面と展望的側面がある。将来の犯罪予防を存在理由とするが、過去における犯罪の実行を要件とする。

- これらは相互に矛盾することがある。過去の犯罪への評価と、刑罰の重さが必ずしも釣り合うわけではない。

- 刑を受ける者の人権保障の要請と、将来の犯罪予防の要請の間の調和を図る妥協点としては、刑罰は[[責任]](回顧的見地からの行為者への意思決定への[[非難]])の限度内でのみ将来の犯罪予防の考慮を働かせ、将来の犯罪予防については、できるだけ刑罰以外の手段を用いるようにする、と考えるべきである。

- [[法益]]とその刑法的保護

- 刑法が阻止したいもの、つまり[[犯罪]]とは何か

- 現行の刑法に定められているかどうか、という観点から定義された犯罪概念のことを形式的犯罪概念という

- これにより[[可罰的]]行為が示される

- 現行法を離れ、犯罪とそうでない行為とを実質的に区別できる基準を与えるものを実質的犯罪概念という。

- これにより当罰的行為が示される。

- 現行法を批判したり、解釈する際の指針を与える

- 刑法改正により、可罰的行為と当罰的行為を一致させる。

- 法により保護されるべき価値を持った、個人や社会や国にとっての利益のことを[[法益]]という。犯罪は[[法益]]を侵害し、または脅かす行為のことである。

- 刑法の存在理由及び機能は、[[応報]]刑の枠内での科刑による、将来の[[法益]]侵害または危険の防止に求めることができる。

- 刑法の[[謙抑性]]

- 刑法は最も厳しい法的制裁であり、処罰はそれ自体が[[法益]]侵害であるので、できるだけ回避するべきである。

- 刑法の適用は控えめなものでなければならないという原則を刑法の[[謙抑性]]の原則という。

- 被害が極めて軽微なら犯罪にならない(一厘事件 大判明治43.10.11)

- [[謙抑性]]の原則の内容としては刑法の[[補充性]]と[[断片性]]がある

- [[補充性]]とは、刑法による法益の保護は、他の手段で十分でないときにはじめて、それを補う形で用いられるべきであるとするものである。

- 他の手段が効果を上げるなら刑法は出ていくべきではない。

- [[断片性]]とは、刑法による保護の[[法益]]は、完璧で網羅的なものではあってはならず、特に一部を選んで処罰するようなものでなければならないことである。

- 犯罪の成立が無限定なものとならないようにする

- 刑罰法規の解釈に当たっては、処罰規定の[[保護法益]]を明らかにし、その最適な保護が可能とされるように解釈するべきである。

- 例えば、[[傷害罪]]は個人の身体や健康を[[保護法益]]とするので、医師免許を持たないものが行った手術は、治療行為の要件を満たす限りは、傷害行為の[[違法性]]が否定される。

- 道徳・倫理に反する行為が行われたことは、それだけで[[刑罰]]を科す根拠にはならない。

- 犯罪はあくまで[[法益]]侵害行為である。

- 被害者のない犯罪(道徳ないし風俗に反する行為)についても、「社会の健全な精神的・文化的環境」のような法益を保護するための処罰規定として理解できる。

- [[比例原則]]

- 公権力の行使により得られるものと、それにより失われるものとがバランスを保たねばならないとする原則。

- [[比例原則]]は、刑事立法の際には①手段の適正②侵害の必要性③利益衡量、という3つのテストにパスすることを求める。

- 手段の適正

- 当該の行為の有害性が一定の確からしさをもって確認されることが必要。

- 法改正を正当化する立法事実が存在しなければならない。警察統計や司法統計など。

- 侵害の必要性

- 刑罰という厳しい制裁が本当に必要なのか、過剰な対応ではないのか

- 刑法の[[補充性]]が重要な意味を持つ

- 利益衡量

- 刑罰法規を設けることにより失われる利益と、それにより得られる利益とを衡量したとき、プラスの方がより大きいかどうか

- 刑罰法規が[[憲法]]31条に反する場合は違憲無効となる。違憲の結論を回避するために、[[合憲限定解釈]]をすることがある。

- 刑法の意義

-

第2章 刑法の基本原則

- [[行為主義]]、[[罪刑法定主義]]、[[責任主義]]の3つ

- [[行為主義]]

- 犯罪は行為でなくてはならないことをいう。行為とは、人の意思による支配とコントロールの可能な身体的態度のことを言うのが通説である。

- 行為には[[不作為]]も含まれる

- 外部に現れない思想、内心的意思、心情そのものを処罰の対象としてはならない。

- 思想・良心の自由(憲法19,20条)を保護

- 人の意思による支配とコントロールの不可能な身体的・外部的態度に基づく場合には犯罪とされてはならない。

- 先行する段階に行為が認め荒れるときは処罰の対象になる

- 添い寝で嬰児を窒息死させたケース(大審院昭和2.10.16)に過失致死罪(210条)を肯定した

- 先行する段階に行為が認め荒れるときは処罰の対象になる

- 行為でないものについては刑法規範による[[行動統制]]が不可能である

- 犯罪は行為でなくてはならないことをいう。行為とは、人の意思による支配とコントロールの可能な身体的態度のことを言うのが通説である。

- [[罪刑法定主義]]

- いかなる行為が犯罪となり、これにどのような[[刑罰]]が科されるかは、あらかじめ国会が制定する法律によって定められていなければならないとする原則をいう。

- その根拠は、刑法の本質的機能が、人の行為意志への働き掛けを通じての[[行動統制]]であるところに求められる([[一般予防]])。

- 自由主義と民主主義の要請にも基づく。何が犯罪かわからなければ自由な社会活動が不可能だし、刑法は国民の利害に重大な関わりがあるから、国民自身が国会で決めなければならない。

- [[憲法]]31条「法律の手続によらなければ」が根拠。罪刑法定主義に反すれば違憲となる。

- 罪刑法定主義は、国会の制定する法律以外で犯罪と刑罰が決められていることを禁じる(法律主義)。

- [[憲法]]73条6号は政令で刑罰法規を設けることができるとするが、「法律の委任」があることを要求しており、法律主義に則っている。

- [[包括的委任]]は許されず、罰則を設ける事項や刑の種類や重さを特定することが必要(特定委任)。

- [[猿払事件]]

- 国家公務員法102条1項で国家公務員に対し「人事院規則で定める政治的行為」を禁止し、同110条1項19号で違反を処罰しているが、最高裁は憲法の許容する委任の限度を超えるものではないとした(最大判昭和49.11.6)。

- 地方公共団体の条例における刑罰法規には、[[包括的委任]]が認められている(地方自治法14条3項)が、地方公共団体の事務に関するものに限られるなど、罪刑法定主義違反ではないと解されている(最大判昭和37.5.30)。

- [[遡及処罰の禁止]]

- 行為時に犯罪ではなかったのに後に刑罰法規を制定し、または刑を重くすることは許されない。[[憲法]]39条に明文で定められている。

- 判例を被告人に不利益な方向で変更することは認められる(最判平成8.11.18)。

- [[類推解釈の禁止]]

- 事件について適用できる規定がない場合に、類似した事実に適用される刑罰法規を適用し処罰されること。[[罪刑法定主義]]に違反するため禁止される。

- 絶対的不確定刑の禁止

- 刑の種類も分量も定めないこと。[[罪刑法定主義]]に違反するため禁止される。

- 刑罰法規の[[明確性の原則]]

- [[罪刑法定主義]]は、歴史的には議会が裁判所を信頼しないところから始まり、裁判所の法判断を枠づけるために成立した。

- 現代では、裁判所が[[法令審査権]]により立法機関による人権侵害から人々を守る役割が備わった。

- 罪刑法定主義の新しい内容として、①刑罰法規の[[明確性の原則]]、②刑罰法規の[[内容の適正の原則]]が承認されるようになった。

- 刑罰法規の[[明確性の原則]]とは、刑罰法規の内容は具体的かつ明確に規定されなければならないとする原則である。

- [[民法]]709条のような包括的な規定は許されない。

- [[明確性の原則]]に反する法律は[[憲法]]31条に反し無効となる。

- 最高裁は違憲無効の判断を示したことはない。

- 「交通秩序を維持すること」に違反する行為を処罰するとした徳島市公安条例事件(最判昭和50.9.10)、「淫行」を処罰するとした福岡青少年保護育成条例事件(最判昭和60.10.23)、「卑わいな言動」を処罰するとした北海道迷惑行為防止条例事件(最決平成20.11.10)等で、不明確ではないとしている。

- 徳島市公安条例事件では「通常の判断能力を有する一般人の理解において・・・判断を可能ならしめるような基準」があればよいとした。

- 福岡青少年保護育成条例事件では、「淫行」について[[合憲限定解釈]]がなされた。

- 「交通秩序を維持すること」に違反する行為を処罰するとした徳島市公安条例事件(最判昭和50.9.10)、「淫行」を処罰するとした福岡青少年保護育成条例事件(最判昭和60.10.23)、「卑わいな言動」を処罰するとした北海道迷惑行為防止条例事件(最決平成20.11.10)等で、不明確ではないとしている。

- 刑罰法規の[[内容の適正の原則]]とは、処罰する合理的な根拠のある行為のみを処罰の対象とし、犯罪の重さとバランスの取れた刑を規定しなければならないとする原則である([[憲法]31条])。

- [[責任主義]]

- [[違法]]行為への意思決定につき行為者を[[非難]]できない行為は、これを処罰することができない。

- 刑は非難の限度で正当化されるとする[[応報]]刑論の立場からは当然の原則である。

- [[責任]]を問うためには、[[故意]]または少なくとも[[過失]]が必要である(通説)。

- 行為者の意思決定が主観的かつ個人的に[[非難]]可能でなければ処罰することは正当化されない。

-

第3章 刑法、刑法典、刑罰法規

- [[刑法]]と刑法典

- 刑法典を一般刑法、普通刑法と言い、刑法典の外に存在する刑法法規をまとめて[[特別刑法]]という。

- [[特別刑法]]として、軽犯罪法、爆発物取締罰則、暴力行為等処罰に関する法律など。

- 刑法典を形式的意義における刑法、特別刑法を含めて実質的意義における刑法という。実質的意義の刑法は刑事刑法と行政刑法に分けることができる。

- 1868年仮刑律→1870年新律綱領→1873年改訂律令→現行刑法典は1907年(明治40年)に公布され、翌年施行された。

- 1995年に平仮名書きになった。

- ドイツ刑法典(1871年)を参考とし、裁判官の裁量が大きく、条文が少なく、法定刑の幅が広い。

- 第一編に総則、第二編に罪という2つの辺で構成されている。

- 総論を分離したことで、論理的に正確なものとなるが、形式論理を追及して実質的妥当性のない結論を導いてはならない。

- 刑法典を一般刑法、普通刑法と言い、刑法典の外に存在する刑法法規をまとめて[[特別刑法]]という。

- 刑罰法規とその解釈

- 刑法は[[刑罰法規]]から成り立っている。刑罰法規は本質上、規範である。

- 「・・・してはならない」「・・・しなければならない」という内容を持つ、人に向けられた行動準則のことを言う。

- [[刑罰法規]]は、裁判所に向けられた準則という意味で裁判規範として、また、一般の人々に向けられた行為規範として、理解することができる。

- 刑罰法規を事件に適用するためには、法規の持つ意味を明らかにする、すなわち法を[[解釈]]する必要がある。

- 解釈の形式的な分類としては次のものがある。

- 日常用いられる意味に従って解釈する[[文理解釈]]

- 意味を少し広げて解釈する[[拡張解釈]]

- 例:わいせつな映画フィルムは「図画」にあたり、その映写は「陳列」にあたるとした(大判大正15.6.19)。

- 狭く解釈する[[縮小解釈]]

- 類似した事例に適用される規定を適用する[[類推解釈]]

- 法律の規定に書いてあることから、書いてない事実について逆の結論を引き出す[[反対解釈]]

- 解釈の実質的な分類は次のものがある。

- 立法者、起草者の狙いを基準とする[[歴史的解釈]]

- 規定の置かれている場所、他の規定との相互関係を基準とする[[論理的解釈]][[体系的解釈]]

- 規定が果たすべき目的を考慮する[[目的論的解釈]]

- [[保護法益]]を基準とする解釈のことである。

- 客観性を保ちがたい

- 例:電気窃盗事件(大判明治36.5.21)。「可動性及び管理可能性の有無」をもって客体となりうるかどうかを決すべきとした。

- 以上のうち[[類推解釈]]は、適用法規の不存在を前提とするので、認められない。

- ただし、行為を行った者に有利な方向での[[類推解釈]]は許される。

- 解釈の一般化可能性の原則

- 刑法の解釈は場当たり的なものであってはならず、一般化可能でなければならない。

- [[判例]]では、刑罰法規をかなり柔軟に解釈し、無罪判決を避ける傾向にある。

- 法の規定と[[判例]]を合わせて[[罪刑法定主義]]の要請が充たされている。

- [[判例]]を学ぶことが必要不可欠である

- 刑法は[[刑罰法規]]から成り立っている。刑罰法規は本質上、規範である。

- [[刑罰法規]]の適用

- [[解釈]]により意味内容を明らかにされた刑罰法規を具体的事実にあてはめること。

- 事実の認定は[[証拠]]により行われる(刑訴317条)。

- 刑法は刑事手続の舞台で使われる小道具に過ぎない。

- [[刑罰法規]]の時間的適用範囲

- [[遡及処罰の禁止]](憲法39条)が原則だが、法改正で刑が軽くなったときのみ[[遡及]]が認められる(刑法6条)。

- 行為の時点を標準とする。[[継続犯]]、[[包括一罪]]については法律変更の前後にまたがれば適用はない。[[科刑上一罪]]、[[共犯]]については分離して判断する。

- 2010年の改正で、人を死亡させた罪の公訴時効の廃止、延長及び性犯罪の非親告罪への変更がされたが、これは遡及処罰に当たらないという解釈である。

- 刑の廃止があった場合も処罰できなくなる。

- [[遡及処罰の禁止]](憲法39条)が原則だが、法改正で刑が軽くなったときのみ[[遡及]]が認められる(刑法6条)。

- [[刑罰法規]]の場所的適用範囲

- [[属地主義]]を基本とする(1条)。日本国民に限らず外国人でも、日本国内で行った行為については日本刑法の適用がある。

- 一定の重い犯罪については[[属人主義]]がとられ、日本国民が外国において犯す犯罪にも日本刑法の適用がある(3条)。

- 日本国民が国外において殺人等の被害に遭った場合も日本刑法の適用がある(3条の2)。2003年改正により追加。

- 国外で内乱・外患・偽造・汚職の罪を犯した者にも適用がある(2条、4条)。保護主義を採用したものである。

- 条約に定められる特定の犯罪については世界主義を採用する(4条の2)。

- 犯罪地の決定については[[遍在説]]がとられる。

- [[構成要件]]該当事実の一部が国内で生じ、または[[構成要件]]該当行為の一部が国内で行われれば、日本も犯罪地となる。

- [[共犯]]についても、共犯者の行為の場所と結果発生の場所のいずれも犯罪地となる。

- [[刑法]]と刑法典

-

第4章 犯罪論の基礎理論

- 犯罪の概念または成立要件

- 「犯罪概念の構成要素」「犯罪の成立要件」を論じるのが、刑法総論の中核をなす犯罪論である。

- 犯罪の3要素

- 人の[[行為]]が、[[構成要件]]該当性、[[違法]]性、[[有責]]性という3つの要素をこの順番で具備するときに犯罪が成立する。#important

- 例外的に、犯罪が成立しても刑罰が発生するために一定の事情が要求される場合があり、これを客観的処罰条件という。

- [事前収賄罪]でのちに公務員になったことなど

- 犯罪が成立しても一定の事情で刑罰権が妨げられることがあり、これを(人的・一身的)処罰阻却事由という。

- 244条1項、257条1項に規定する親族であることなど

- 例外的に、犯罪が成立しても刑罰が発生するために一定の事情が要求される場合があり、これを客観的処罰条件という。

- 人の[[行為]]が、[[構成要件]]該当性、[[違法]]性、[[有責]]性という3つの要素をこの順番で具備するときに犯罪が成立する。#important

- 犯罪論の3つの機能

- 合理性と普遍的妥当性をもつ問題解決のための判断基準を提供する

- 高度の体系性をもつことにより、価値判断の全体を合理化する

- 新たな問題、問題へのアプローチを発見し、将来の刑法解釈および刑事立法が進むべき方向を示すことを可能とする

- 犯罪は[[違法]]行為であるが、犯罪となるのはその一部である。

- 処罰に値する違法な行為を[[可罰的]]違法行為という。

- [[違法]]行為とは、[[法益]]保護の見地から刑法が処罰の対象とする行為である。

- 犯罪となるには[[違法]]行為であるばかりでなく、[[有責]]行為でなければならない。

- [[違法]]行為といいうるためには、個々の刑罰法規の型に該当する行為であることが必要である。

- 行為の型のことを[[構成要件]]という。

- 違法性の積極的要件

- [[構成要件]]に該当すれば、違法性が[[推定]]される。

- [[構成要件]]に該当しても、[[違法性阻却事由]]が存在する行為は[[違法]]ではない。

- [[違法性阻却事由]]がないことを[[有責]]性という

- 違法性の消極的要件

- [[犯罪]]の本質

- 犯罪論体系の支柱は[[違法]]性と[[有責]]性である。

- 不法→責任という判断順序がある。適法だが[[有責]]な行為というのは存在しない。

- [[違法]]性判断は犯罪論のエンジン、[[責任]]はブレーキに例えられる。

- 客観主義

- どのような「悪い」行為が行われたか、いかなる実害が生じたかが問題とされる。

- [[応報]]刑論に立脚する。

- 主観主義

- [[犯罪]]を、犯人の性格の危険性の表れ、外から犯人の「悪い性格」を認識する手段と考える(犯罪徴表説)。

- [[未遂]]犯の場合、2つの立場が分かれる。客観主義なら未処罰・減刑となるし、主観主義なら未遂と[[既遂]]を区別しないで刑を科することになる。

- 現行刑法では未遂は刑の任意的減軽事由である(主観主義的)。旧法では必要的減軽事由であった。

- [[結果無価値論]]と[[行為無価値論]]

- 人の[[行為]]が、刑法が規定する行動準則に反することを理由として受ける否定的評価のことを[[行為無価値]]という。

- 現行刑法では、[[行為無価値]]のない犯罪は存在しない。

- しかし刑罰法規の中には、一定の結果の発生を要求しているものがかなりある。

- 例えば、傷害罪の構成要件は傷害結果の発生を要求している。

- 結果犯については、結果の惹起が否定的な評価を受けるという意味で[[結果無価値]]が付け加わらなければならない。

- 以上のような考え方を[[違法二元論]]という。

- 一般には[[行為無価値論]]と呼ぶことが多い

- 刑法は[[行為規範]]を手段として人々の行為を統制することにより、法益の侵害または危険を防止する([[一般予防]])。

- この考えからすると違法評価は[[行為無価値]]の評価である。

- 刑法的違法性の根拠としては、[[行為無価値]]だけではなく[[応報]]的処罰の要求もある。

- [[結果無価値]]が重要な意味を持つことの根拠は、刑法論において[[応報]]刑論が取られていることである。

- [[未遂]]の場合に刑の減軽の可能性を認めている現行法(43条本文)の立場に合致する。

- 刑法が処罰の対象としているのは[[法益]]侵害行為、[[法益]]危険行為であるから、その意味では違法性の本質は[[結果無価値]]であるといえる。

- しかし、人の[[行為]]でないものは構成要件を満たさないので、処罰の対象は[[行為無価値]]が認められなければならない。

- ゴリラが住居に侵入したときは[[住居侵入罪]]を構成しない。結果無価値を徹底するなら、[法益]侵害の主体は「人」である必然性はないはずである。

- [[結果無価値]]論とは、[[違法]]性の実質を[[法益]]侵害またはその危険の因果的惹起に求め、[[結果無価値]]が認められれば、それにより直ちに[[違法]]性を肯定できるとする見解である。

- 将来の犯罪予防を考えず、過去の因果的実害惹起の反動として処罰しようとする刑罰論(絶対的応報刑論)と整合的である。

- 違法の範囲を無限定にし(上記のゴリラの例など)、[[構成要件]]の[[罪刑法定主義]]的機能を否定するものである。

- 人の[[行為]]が、刑法が規定する行動準則に反することを理由として受ける否定的評価のことを[[行為無価値]]という。

- 犯罪論体系の支柱は[[違法]]性と[[有責]]性である。

- 犯罪の概念または成立要件

-

第5章 構成要件

- 意義

- 犯罪は、刑法各則の個々の刑罰法規から解釈により導かれる犯罪の類型に該当する行為でなければならない。

- [[構成要件]]とは、刑罰法規(レストランのメニューに書いてある料理の名称)を解釈し、その意味を確定することにより明らかにされる個々の犯罪行為の型ないし観念像である(各料理のイメージ)。

- 機能

- 個々の刑罰法規に示された犯罪行為の類型に当てはまらない行為の処罰を防ぎ、[[罪刑法定主義]]の違反を生じないようにする。(保障的機能)。

- [[構成要件]]は[[違法]]性および[[有責]]性の判断の内容を規制する(理論的機能)。

- [[構成要件]]該当性は違法性を推定する(違法性推定機能)。

- [[故意]]における事実認識の内容を決める(故意規制機能)。

- 現在では、問題解決のためには実質的判断基準による補充が不可欠とされている。

- [[構成要件]]と他の犯罪要件との関係

- [[行為]]は構成要件の1要素である。

- [[構成要件]]該当行為は、通説では[[違法]]とされる行為だが、違法性判断と切り離された価値中立的な構成要件の理論もある。

- 刑法解釈が文理解釈しか認められなくなり、また、構成要件該当性が無限定なものになる危険性がある。

- 消極的構成要件要素の理論

- [[構成要件]]は[[違法]]類型であるという理解を徹底し、[[違法性阻却事由]]の存在を構成要件要素だとする見解のこと。これを採用すると、犯罪論は構成要件該当性+有責性という2段階で構成されることになる。本書では肯定されている。

- [[通説]]では、[[構成要件]]該当性の判断と[[違法性阻却事由]]の存否の判断は切り離されている。

- [[構成要件]]は[[違法]]類型であるという理解を徹底し、[[違法性阻却事由]]の存在を構成要件要素だとする見解のこと。これを採用すると、犯罪論は構成要件該当性+有責性という2段階で構成されることになる。本書では肯定されている。

- [[構成要件]]は[[違法]]類型であると同時に[[有責]]類型でもあるとする見解が多数説である(違法・有責類型説)。

- しかし、[責任能力]のような重要な責任要素であっても、これを構成要件要素として位置付ける見解はない。

- また、[[構成要件]]の該当性判断の段階で責任要素を考慮すると、[[違法]]性と[有責]性の混交が生じ、違法性の有無を責任の存否と独立して確定することが不可能となる。

- 以上より、[[構成要件]]は[[違法]]類型であるが、[[有責]]類型ではないとするべきである。

- [[構成要件]]の構造

- 構成要件を分解した要素のことを[[構成要件要素]]という。

- [[構成要件要素]]にあたる事実の存在が認められてはじめて[[構成要件該当性]]が肯定される。

- 最も重要な構成要件要素は[[行為]]である。構成要件に該当する行為のことを特に[[実行行為]]と呼ぶ。

- 行為に結果を生じさせる危険性がなければ[[不能]]犯となり、犯罪とならない。

- 結果発生の危険性だけではなく、他人の新たな意思行為の介在がないことも必要である。

- 他人の自発的な意思決定を介さずに結果を発生させうるものであるとき、[[正犯]]性を持つという。

- 犯罪によっては、一定の結果が発生しない限り[[構成要件該当性]]が認められない([[結果犯]])。

- [[結果犯]]においては、結果および行為と結果の間をつなぐ因果関係も[[構成要件要素]]となる。

- [[構成要件]]の中には、行為の主体・客体について限定が存在するものがある。

- [[構成要件要素]]の中には、行為の主観面ないし心理的側面にかかわる主観的[[構成要件要素]]がある。

- 具体的には[[故意]]及び[[過失]]を指す。

- 例えば[[殺人罪]]、[[傷害致死罪]]、[[過失致死罪]]は主観面を考慮すると構成要件が区別される。

- 客観的構成要件要素だけで[[構成要件]]を観念すると、これらの区別をつけることが難しくなり、[[構成要件]]が不自然で技巧的な概念となってしまう。

- 具体的には[[故意]]及び[[過失]]を指す。

- ある目的のみをもって行為が行われたときに構成要件該当性が肯定されるものもある([[目的犯]])。

- [文章偽造罪]など。

- 主観的構成要件要素である

- [[法人]]の刑事責任

- 通説では、[[法人]]の犯罪能力は肯定される。

- [[法人]]はそれを構成する[[自然人]]と独立した存在として社会活動を行っている。

- [[法人]]としての意思決定と活動を展開しているという実態がある。

- したがって法人として社会的[[非難]]を受けうる。

- 刑法の本質は規範による行為意志への働きかけによる[[行為統制]]だから、犯罪の主体から[[法人]]を除外する理由はない。

- 刑法典の犯罪は[[自然人]]が主体であり、法人には適用できない(大判昭和5.6.25)。

- [[特別刑法]]には法人処罰規定があるが、ほとんどが自然人と事業主たる法人の両方を処罰する[[両罰規定]]である。

- [[両罰規定]]の根拠

- [[法人]]は[[代表者]]を通じて行為するとされるから、法人の代表者が行為違反者であれば、法人自身が行為違反を行った者として刑事責任を負う(法人の行為責任)。

- 代表者以外の法人の従業者の違反行為については、[[過失推定説]]がとられる。

- [[法人]]である事業主に、行為者らの選任、監督、その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった[[過失]]が[[推定]]される(最判昭和40.3.26)。

- 通説では、[[法人]]の犯罪能力は肯定される。

- 構成要件を分解した要素のことを[[構成要件要素]]という。

- [[犯罪]]の分類

- 形式的意義の結果による分類

- [[結果犯]]

- 結果の発生が構成要件となっている。殺人罪など。

- [[挙動犯]]

- 結果の発生が構成要件要素となっていない。住居侵入罪など。

- [[結果犯]]

- 実質的意義の結果による分類

- [[侵害犯]]

- 現実的侵害の発生が犯罪要件となる。結果犯の多くはこれ。

- [[危険犯]]

- 侵害の危険があれば犯罪の成立が認められる。

- [[抽象的危険犯]]

- 一定の[[行為]]を行うことそれ自体が[[法益]]に反する危険を伴うとして直ちに禁止・処罰に値する。

- 現住建造物等放火罪(108条)など。

- 行為が建造物の内部にいる生命に対する危険を伴う一般的・類型的性質を持つため。

- 危険に対する故意が必要とされない

- [[具体的危険犯]]

- [[行為]]から現実に[[法益]]侵害の危険が発生することが要件とされる。

- 非現住建造物放火罪(109条2項)など。

- 「公共の危険」の可能性が確認されなければ[[構成要件該当性]]が認められない。

- [[侵害犯]]

- [[法益]]侵害の態様による分類

- [[即成犯]]

- [[法益]]侵害または危険が発生することにより[[構成要件]]該当事実が完成し、同時に終了する。殺人罪など。

- [[状態犯]]

- 法益侵害・危険が発生することによる構成要件事実が完成し、その後も継続する。傷害罪(204条)、窃盗罪(235条)など。

- 犯罪の既遂後に第三者が協力しても[[共犯]]にならない。

- 既遂後の違法状態の中で行われていることが予定されている行為は、[[不可罰的事後行為]]として別罪を構成しない。

- 窃盗犯人が、盗んできた高級腕時計を壊しても[器物損害罪]にならない。窃盗罪の量刑において加重的に考慮される([[共罰的事後行為]]ともいう)。

- [[継続犯]]

- [[法益]]侵害・[[危険]]の事態の継続そのものが構成要件の内容となっている。監禁罪(220条)など。

- 途中からの協力者も[[共犯]]になる。

- 行為の当初に[[故意]]がなくても、途中から[[故意]]が生じれば犯罪を構成する。

- [[即成犯]]

- [[身分犯]]

- 行為者が一定の身分地位または属性を持つことを要件とする犯罪のこと。

- [[真正身分犯]]

- 行為者に身分がなければ何らの犯罪も構成しないもの。収賄罪(197条以下)など。

- [[不真正身分犯]]

- 身分の有無によって法定刑が加重または減軽されているに過ぎないもの。業務上横領罪(253条)が単純横領罪(252条)より刑が加重されていることなど。

- [[作為]]犯と[[不作為]]犯

- 作為とは一定の身体的動作を行うこと、不作為とは思考上想定された一定の作為を行わないことである。

- [[既遂]]犯と[[未遂]]犯

- [[構成要件]]は[[既遂]]犯の場合を予定している。

- [[未遂]]犯(43条本文)は、通常の[[構成要件]]を前提として、修正を加えた構成要件に該当する行為として把握できる(修正された構成要件)。

- [[正犯]]と[[共犯]]

- 基本的構成要件に該当するのは単独[[正犯]]の行為のみである。

- 共犯には[[共同正犯]]、[[教唆]]犯、[[幇助]]犯がある(60条)。

- いずれも修正された[[構成要件]]として理解できる。

- [[目的犯]]、[[表現犯]]、[[傾向犯]]

- 学説の多くは主観的[[構成要件要素]]を本質的に違法要素であるとするが、[[結果無価値論]]と[[行為無価値論]]は[[故意]]・[[過失]]を主観的違法要素とするかどうか見解が対立している。

- [[結果無価値]]論によれば、主観的要素の存否が[[行為]]のもつ[[法益]]侵害の危険性の有無・程度に影響する場合に限り、主観的違法要素が認められる。

- 例えば、ピストルの引き金に指をかける行為に殺意があるかないかで区別する。

- [[目的犯]]とは、一定の目的をもって実行行為が行われることが必要とされる犯罪である。

- 主観的違法要素が認められる典型である。各種偽造罪(148~168条)は「行使の目的」がなければ、違法ではない。

- [[未遂]]犯、[[予備罪]]も結果の実現を目指した危険行為であるから[[目的犯]]である。

- [[表現犯]]とは、心理的過程または状態の表現を内容とする犯罪である。

- [偽証罪]など。

- [[傾向犯]]とは、一定の主観的傾向の表出として行為がなされることが必要な犯罪である。

- [強制わいせつ罪]など。

- 以前は行為が性的意図をもって行われることを要するとした(最判昭和45.1.29)が、最近は判例が変更され、被害者の受けた性的被害の有無、内容、程度に目を向けるべきで、性的意図を成立要件とすることは相当でないとした(最判平成29.11.29)。

- [強制わいせつ罪]など。

- [[行為無価値論]]でも、結果無価値要素を主観的違法要素と考えるが、さらに、結果不法に影響しない行為無価値的要素である[[過失]]や[[故意]]も、主観的違法要素として位置付ける。

- [[故意]]犯、[[過失]]犯、[[結果的加重犯]]

- [[故意]]犯とは犯罪の成立に故意が必要な犯罪をいう。

- [[過失]]犯とは過失を要件とする犯罪をいう。

- [[行為無価値論]]は[[故意]]・[[過失]]を違法要素として把握する。

- 刑法の任務は[[法益]]の保護であるので、故意・過失を違法要素として把握することの方が、刑法の[[一般予防]]目的に照らして合理的であるとする。

- [[故意]]犯と[[過失]]犯では規範が異なるので、[[構成要件]]も異なる。

- 例えば過失(致死)行為と故意の(殺人)行為を禁じるのは別々の規範が必要である。

- [[結果的加重犯]]は[[故意]]の基本犯と、意図しない重い結果の惹起とからなる。故意犯と過失犯の中間的な存在とされる。

- [傷害致死罪]など。

- 形式的意義の結果による分類

- 意義

-

第6章 結果と因果関係

- 処罰対象とされる[[行為]]と結果の間にどのような関係があればよいかを明らかにしようとするのが因果関係論である。

- 因果関係は、[[結果犯]]における[[構成要件要素]]である。

- [[結果犯]]における[[結果]]とは、形式的意義の結果である。

- 法益侵害の結果(殺人罪における被害者の死亡など)

- 法益への危険という結果(往来危険罪(125条)における往来の危険など)

- それ以前の一定の事態(現住建造物等放火罪(108条)における焼損など)

- [[刑法]]における[[因果関係]]とは、ある行為が結果を引き起こしたことを理由にして、その行為により重い[[違法]]性を肯定できるかどうかの問題である。

- [[違法]]評価が[[一般予防]]効果を達成しようとするなら、実行[[行為]]の持つ危険性が結果の発生により確証された([[危険]]が[[結果]]として現実化した)場合にのみ[[因果関係]]を肯定するべきである。

- [[結果]]と[[行為]]を結びつける判断([[結果帰属]])の判断は2段階からなる。

- 行為と結果との間に条件関係があることを基礎とする

- 法的・規範的見地から限定する基準を用いて因果関係の存否を判断する

- [[相当因果関係説]]が通説とされる

- 近年では[[危険の現実化]]が有力化

- 前提としての[[条件関係]]

- 条件関係が否定されれば、直ちに[[結果帰属]]を否定できる

- 条件関係が確定されれば、[[結果回避可能性]]も確定できる

- [[仮定的消去法]]が通説

- その行為がなかったと仮定したとき、結果が生じることもなかったと考えられることをいう。

- 先行の因果の流れが、独立・無関係の後行の因果の流れによって追い越された場合には、[[条件関係]]が否定される([[因果関係の断絶]])。

- 例えば、甲がAに致死量の毒を与えたところ、薬が効く前に無関係の乙がを射殺した場合。

- [[結果]]や[[行為]]は具体的・個別的に把握されなければならない。

- 結果を抽象的に「死亡」と把握するのではなく、具体化された「その時点・その場所におけるそのような態様の死亡」として把握しなければならない。

- そうしないと、1時間後に病気により死亡していたであろう重病患者を毒殺したときに、条件関係が否定されてしまう。

- 仮定的事情の付け加えの禁止

- [[仮定的消去法]]では、現実に存在した事実を前提とし、行為者の実行行為のみを取り除いて判断しなければならない。

- 例えば、行為者が二丁拳銃の右手の銃で被害者を撃ち殺した場合に、右手で撃たなくてもどうせ左手で撃ったであろうという理由で条件関係を否定することはできない。

- [[不作為]]の条件関係の判定にあたっては、仮定的作為を付け加えることになる。

- [[仮定的消去法]]では、現実に存在した事実を前提とし、行為者の実行行為のみを取り除いて判断しなければならない。

- 合法則的条件公式

- ドイツでの通説。行為と結果の間をつなぐ事実的経過が自然法則により説明できる場合に条件関係が肯定される。

- 択一的競合

- 甲と乙が偶然・独立に殺意をもって被害者Aに致死量の毒を与え、Aが死亡したがどちらの毒が致命的作用を及ぼしたか明らかにならない場合など。

- 両方の毒がともに影響して死期が早まったなら、条件関係を肯定できる(̆重畳的因果関係)。

- [[仮定的消去法]]の公式を適用すると、甲乙どちらかの行為がなくても結果は発生してたのだから、甲乙いずれの行為についても[[条件関係]]が否定され、殺人未遂罪となる。

- 疫学的因果関係

- 統計的に因果関係を証明すること。高度の蓋然性が必要となる。

- 法的因果関係

- [[相当因果関係説]]

- 通説。その行為からその結果が発生することが経験上一般的であるときに限って[[因果関係]]を肯定すること。

- 例えば、甲がAに対して故意に傷害を与え、Aが救急車で病院に運ばれる途中で交通事故で死亡した事例(救急車事例)では、交通事故に遭遇して死亡することは経験上普通ではないから、因果関係の相当性が否定される。

- 通説。その行為からその結果が発生することが経験上一般的であるときに限って[[因果関係]]を肯定すること。

- [[相当因果関係説]]